国家级高新企业数量是衡量一个地区科创活力的重要指标。随着经济的转型升级,我国高新技术企业将是城市、国家发展的主要动力。一座城市的高新技术企业多与少、弱与强,决定了未来城市的竞争力。因此城市经济核心竞争力在于高新产业,而高新产业的关键要素在于高新技术企业。

随着上海设立科创板消息的宣布,苏浙沪皖多地都在通过自行制定的优质企业信息收集表格,摸底优质企业资源,希望能推动更多本地企业占得科创板先机。科创企业数量及质量,是决定一个地区未来经济能否可持续良性增长,经济增长含金量高低的重要参考数据。今天小云通过对各省市高新技术企业数量,和大家一起来探讨一下关于科创企业与城市发展之间的关系。

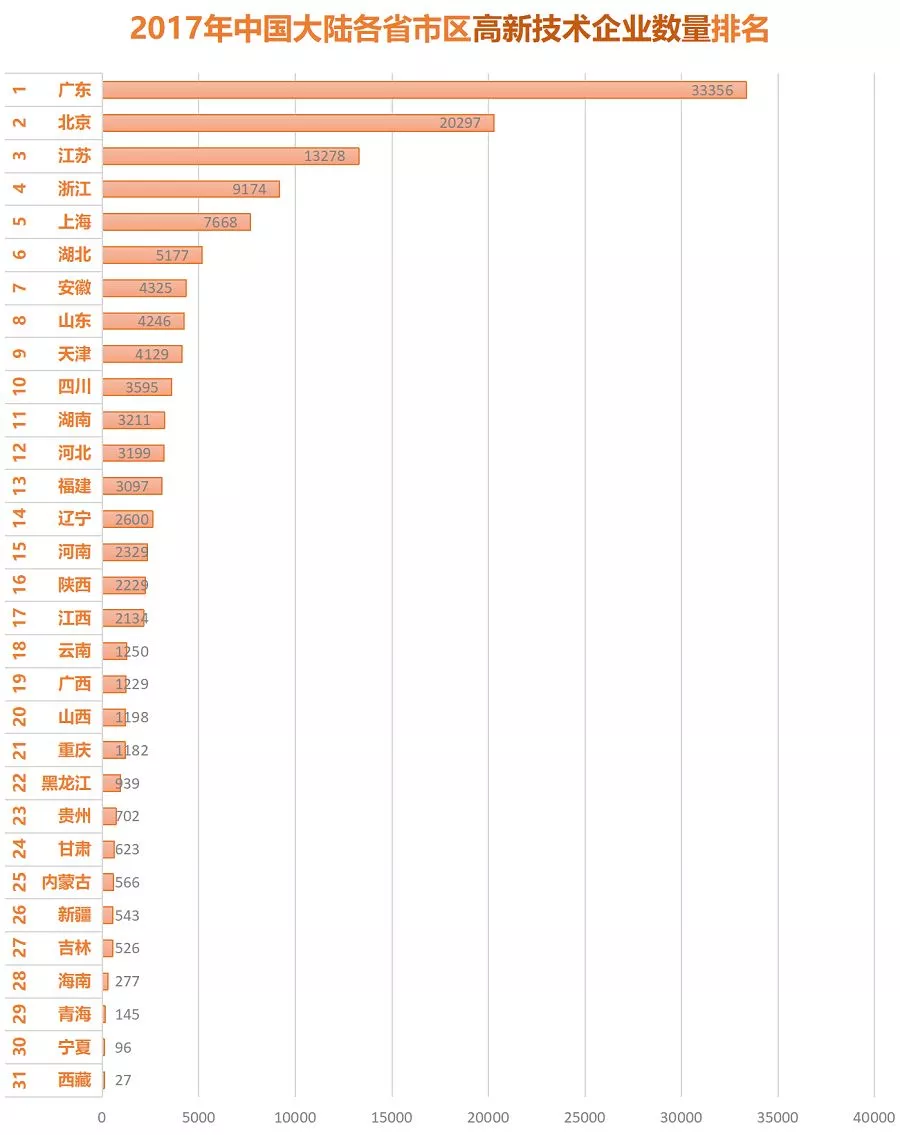

2017年各省高新技术企业数量排名

数据来源丨华夏时报 图片来源丨标准排名

榜单上显示:广东省不仅在经济体量上位居全国第一,高新技术企业数量同样一骑绝尘,多达33000余家,甚至超过了江苏、浙江、山东三省的总和。

湖北、安徽两省,虽然地理位置上不占优势,但是合理定位,避开了和东部沿海强市在产业结构上的直接正面竞争。

从各个省份来看,不同地方高新企业数量的差距颇大,主要分布在京津、珠三角、长三角和中西部强省会城市。

事实上,要想真正从这份各省高新技术企业数量数据中解析出关于各省产业结构潜力与问题情况,还需要比对同时期(2017年)各省的经济总量进行查看。

理论上来看,一个省份的高新技术企业数量越多,那么对应的应该就是其经济总量越大。但事实上,由于中国经济所处转型期的特殊性,很多省份现状,与上述情况相背离。小云重点挑出几个案例,进行一下比对——

第一类,自然就是经济总量与高新技术企业数量高度正相关的地区,包括一直以来我们都长期看好的中国经济最活跃区域:广东、江苏、浙江。以上三省,无论是经济总量还是高新技术企业数量,全都位列全国省级行政区前四的位置,没有较大偏离。

第二类,是高新技术企业数量排名明显优于经济总量排名的省市,首先当然就是北京、上海两大超级直辖市,由于产业结构的优势,几乎汇集了全国最优秀的一批高新技术企业。其次,但经济总量全国第13位,高新技术企业数量全国省份第7位的安徽,其实从长期来看,非常值得看好。一方面是其产业定位的准确,提前布局未来长期看好的新兴产业;另一方面则是其地理位置优越,在被纳入扩充后的长三角城市群后,安徽未来的高新技术产业还能够从江浙沪三地获得更多资源。

第三类,是高新技术企业数量排名明显落后于经济总量排名的省市。这类地区的特征一般是,曾经经济发展较为不错,但是在近些年逐渐难以跟上全国产业转型升级的节奏,已经有明显落后征兆的地区。比较典型的,是山东(总量第3、高新第8),河南(总量第5、高新第15),河北(总量第8、高新第12)等地。这反应除的一个问题是,以上三省的经济总量,更多来自于农业、传统工业以及大体量人口消费,依靠科技与创新驱动经济能力明显不足。如果不能及时改进,长期来看,未来经济增速还将继续放缓,被其他省份超越。

2017年各市高新技术企业数量排名

图片来源丨标准排名

继高新技术企业省份排名后,我们再具化到城市排名。通过榜单数据,总结出以下几点:

1、整个北方地区中,北京是遥不可及的存在,超过了两万家。在全国各个城市中遥遥领先,是第二名深圳的两倍。截至2017年底,海淀区中关村高新技术企业数量达11728家。也就是说仅一个中关村,就超过了北京以外的所有城市。副省级市中的绝对突出者是深圳(10988家)和广州(8700家),不仅仅是经济体量上的优势,更是产业结构上的十足领先。

2、与我国区域经济发展南快北慢相对应的是,南北方在高新技术企业方面也呈现出极大的差异。数据显示,北京之外,天津以4093家位居北方第二,全国第六。不过,尽管京津冀城市群是我国三大城市群之一,但与长三角和珠三角分别有9个和6个城市突破1000家相比,京津冀城市群只有京津两个城市突破1000家。如果说长三角和珠三角是群星闪耀的话,那么京津冀则只有京津,周边地区都黯然失色。

京津之外的众多城市中,则只有来自西北的大区中心城市西安和来自第三经济大省山东的青岛、济南两大城市入围,整个北方只有5个城市的高企数量突破1000家,与南方地区形成了鲜明的反差。

接下来我们继续结合同时期(2017年)各城市经济总量的排名情况,来重点看看哪些城市,具有较为优势的产业结构,大概率上会在未来的经济发展中,占得先机。

通过2017年中国城市的经济总量榜单,发现区域中心城市(省会)正在充分释放其政策优势,在体量上不断迅速做大做强自己。

但是相比经济总量可以通过多种多样的方式迅速提升(例如吞并下辖县级市,例如大规模增加土地供应),地区的科技创新能力与实力,一般需要长时间的积累与转化,很难在短时间内迅速得以突破。

对比后我们发现,以下城市特别值得我们关注:东莞(总量第19,高新第7),中山(总量第60,高新第14),合肥(总量第24,高新第16),珠海(总量第84,高新第21),常州(总量第28,高新第22),湖州(总量第86,高新第26),温州(总量第35,高新第27),嘉兴(总量第45,高新第28),惠州(总量第54,高新第32),扬州(总量第38,高新第33),江门(总量第82,高新第35)。

这些城市的一个共性——全都位于长三角和珠三角两大城市群。城市群的价值,首先在于区域内的龙头城市,可以以孵化器的身份,充分拉动周边三四线城市的创新创业进程;其次当某些大型产业(例如通讯、化工、汽车)在城市群中的龙头企业站稳脚跟后,又可以将各个上下游链条产业布局在周边城市,继而形成真正意义上的集群效应。

A股上市公司地区分布

相比传统产业公司,高新技术企业在产品研发发展前期,往往对于资金的需求更为迫切。所以如何通过更多更有效的渠道获得融资,就成为科创型企业能否成长为参天大树的重要因素。

按照目前中国的股市制度,能够在沪深两市挂牌上市的企业,总数量依旧十分有限。这些企业,目前以怎样的状态呈现于分布呢?

Wind数据显示,截至11月28日,沪深两市A股上市公司一共3561家。这其中,浙江430家,江苏397家,上海287家,安徽104家,也就是说,长三角三省一市一共1218家A股上市公司,占沪深两市A股总量的34%。

目前,浙江、江苏、上海的A股上市公司总量分列全国各省份上市公司总量的二、三、四名,次于广东。安徽位置略靠后,位列全国第九。

从地域角度看,长三角企业在上交所上市的比重也更高一些。上证A股1441家企业,45%来自于江浙沪皖三省一市。

除了已上市公司,长三角还拥有一个规模庞大的上市公司储备库。Wind数据显示,在246个已披露待审核股票中,江苏(32)、浙江(30)、上海(17)、安徽(12)共计91个,占比37%。此外,1708个辅导登记备案受理的企业,江苏(197)、浙江(199)、上海(141)、安徽(79)共616家,占比36%。

作为中国首屈一指的金融中心,上海为长三角地区企业融资的潜力,显然还需要进一步扩大与挖掘。如果没办法把长三角城市群的实力更进一步,那么上海距离世界级金融中心,就很难再有进一步的靠近。

长三角五强争抢高新企业 南京压力山大

在“高质量发展”和“双创”的大背景下,长三角各城市对高新技术企业的争夺,正日益激烈,因为某种程度上高新企业规模数量和发展水平,已成为一个地区经济质量和竞争力的集中反映。从上述数据中发现,长三角各城市2017年的GDP排名中,除上海外,苏州、杭州、南京、无锡、宁波占据了前五强。然而,在五强之中,高新企业分布冷热不均,差距巨大。

比如苏州、杭州大幅领先,其中,苏州高新技术企业已超过4000家,杭州拥有高新技术企业2844家,宁波、无锡、南京居于第二梯队,无锡虽然高校、科研机构数量远逊于南京,但高新企业数量跟南京基本持平。与坐拥大量高校、研究院、大型国有和民因企业的地位很不相称。2017年,南京新增高新技术企业只有146家。

杭州近两年来创新发展显著。数据显示,全市实现高新技术产业增加值1605.54亿元,独角兽企业17家,数量仅次于北京、上海,位列全国第三,总估值位列第二。 近三年来,杭州年均新增高新企业472家,目前拥有高新企业2844家,高新技术产业增加值占规上工业比重从2014年的39.09%提高到2017年的50.1%。

宁波市也在大力推进“高新技术企业数量倍增发展计划”,以强化高新技术企业的创新驱动“领跑员”作用。相比而言,南京“补短板、缩差距”的心情很迫切。今年南京市政府工作报告中提出新增高新技术企业800家的目标,对比2017年新增146家,足足增加了5倍多。

南京今年出台的市委“一号文”对高新技术企业的支持力度,可谓前所未有。除落实国家税收减免政策以外,市委“一号文”明确对进入市高企培育库的企业给予最高20万元奖励,进入省培育库的再按省支持标准给予1:1共同支持,获得高新技术企业认定的给予最高50万元奖励。同时,建设南京高企培育库,要求同各区(园区)科技局根据企业需求逐家上门辅导。

南京市科委今年还要对下属15个高新园区开展新式评价考核,以起到督促作用:对成效明显、排名靠前的高新园区,优先推荐申报省级或国家级高新区,对建设不力、排名靠后的,在全市范围予以通报。 总结:

总结:

南北方经济差距拉大背后是传统产业与新经济之间的比拼,是开放创新快与慢的差别。这一区域经济格局的变化反映在双创领域,就是创新也呈现出这样的格局,即南北差距正在拉大,毕竟创新驱动正在成为经济转型的主要抓手,知识产权是其重要助推器。